por Stephen Hawking ante la

British Motor Neurone Disease Association, en Birmingham

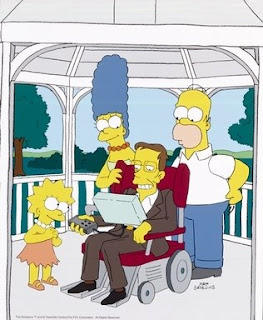

FOTO: Stephen William Hawking (8 de enero de 1942, Oxford), físico, cosmólogo y divulgador científico. Miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989 y galardonado con la Medalla Copley en 2006. Es actual catedrático Lucasiano. Tiene doce doctorados honoris causa, se le concedió el CBE en 1982 y fue designado Compañero de Honor en 1989, amén de numerosos premios y distinciones más.

FOTO: Stephen William Hawking (8 de enero de 1942, Oxford), físico, cosmólogo y divulgador científico. Miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989 y galardonado con la Medalla Copley en 2006. Es actual catedrático Lucasiano. Tiene doce doctorados honoris causa, se le concedió el CBE en 1982 y fue designado Compañero de Honor en 1989, amén de numerosos premios y distinciones más.

A menudo me preguntan ¿qué siente padecer esclerosis lateral amiotrófica? La respuesta: ¡no es gran cosa!

Trato de llevar una vida lo más normal posible y de no pensar en mi condición o lamentar las cosas que me impide hacer, que no son demasiadas.

Fue un choque terrible saber que padecía esa enfermedad. De niño nunca había sobresalido por mi coordinación física. No destacaba con la pelota y tal vez por eso no me interesaron mucho los deportes o las actividades físicas, pero las cosas parecieron cambiar cuando llegué a Oxford. Empecé a remar y también me entrené como timonel. No es que alcanzase categoría suficiente para participar en la célebre regata, pero logré el nivel de las competiciones intercolegiales.

Durante mi tercer año en Oxford advertí una progresiva torpeza y me caí una o dos veces sin razón aparente. Al año siguiente, cuando ya estaba en Cambridge, mi madre se dio cuenta y me llevó al médico de cabecera. Éste me remitió a un especialista y poco después de cumplir los veintiún años ingresé en un hospital para un reconocimiento.

Permanecí allí dos semanas y fui sometido a una amplia variedad de pruebas. Tomaron una muestra muscular de mi brazo, me pusieron electrodos, inyectaron en mi columna vertebral un líquido opaco a las radiaciones y a través de los rayos X lo vieron subir y bajar mientras inclinaban la cama.

Permanecí allí dos semanas y fui sometido a una amplia variedad de pruebas. Tomaron una muestra muscular de mi brazo, me pusieron electrodos, inyectaron en mi columna vertebral un líquido opaco a las radiaciones y a través de los rayos X lo vieron subir y bajar mientras inclinaban la cama.

Terminadas las pruebas, no me dijeron qué tenía, tan sólo me explicaron que no se trataba de esclerosis múltiple y que yo era un caso atípico. Supuse, sin embargo, que pensaban que empeoraría y que no había nada que hacer conmigo excepto darme vitaminas. Pude advertir que no confiaban en que me hiciesen mucho efecto. No quise conocer más detalles, porque evidentemente serían malos.

Saber que padecía una enfermedad incurable que probablemente me mataría en unos pocos años fue un gran choque emocional. ¿Cómo podía sucederme una cosa semejante? ¿Por qué iba a quedar eliminado de ese modo? Mientras me hallaba en el hospital, vi morir de leucemia en una cama próxima a la mía a un chico al que conocía vagamente. No fue un espectáculo agradable. Estaba claro que había personas en peor estado. Al menos mi condición no me hacía sentirme mal. Siempre que me inclino a experimentar lástima de mí mismo, recuerdo a aquel chico.

Quedaba el cabo suelto de ignorar lo que iba a ser de mí o la rapidez con que progresaría la enfermedad. Los médicos me dijeron que regresase a Cambridge a proseguir las investigaciones que acababa de iniciar sobre relatividad general y cosmología. Pero no estaba haciendo grandes progresos porque no poseía una gran base matemática y, en cualquier caso, quizá no viviría lo suficiente para concluir el doctorado.

Me sentí en cierto modo un personaje de tragedia. Empecé a oír música de Wagner. Son exageradas las noticias periodísticas de que bebía en exceso. Lo malo fue que, cuando apareció ese dato en un artículo, todos los demás lo repitieron porque sonaba bien. Ha de ser cierto lo que se publica muchas veces.

Por entonces empecé a tener sueños bastantes desagradables. Antes de que diagnosticaran mi enfermedad, me sentía muy aburrido con la vida.

No parecía existir nada que mereciese la pena, aunque, poco después de salir del hospital soñé que iba a ser ejecutado, y de repente comprendí que eran muchas las cosas valiosas que podía hacer si fuese indultado.

En otro sueño, varias veces repetido, sacrificaba mi vida por salvar a otros. Al fin y al cabo, si de todas maneras iba a morir, podía hacer bien a alguien.

Pero la muerte no sobrevino. Y aunque sobre mi futuro se cernía una nube, descubrí, sorprendido, que disfrutaba de la vida más que antes. Comencé a progresar en mis investigaciones, me comprometí, contraje matrimonio y obtuve una beca de investigación en el Caius College de Cambridge.

La beca del Caius resolvió mi problema inmediato de empleo. Por fortuna había optado por la física teórica, que era una de las pocas áreas en donde mi condición física no constituiría un obstáculo serio. Y tuve la suerte de que mi reputación científica aumentara al tiempo que mi incapacidad iba haciéndose mayor, lo que significó que se me brindara una serie de puestos en los que podía dedicarme a investigar sin dar clase.

Tuvimos también suerte en la vivienda. Cuando nos casamos, Jane estudiaba en el Westfield College de Londres, al que tenía que acudir durante la semana. Eso suponía la necesidad de hallar un sitio en donde yo pudiera arreglarme solo y que fuese céntrico, porque no era capaz de andar mucho.

Tuvimos también suerte en la vivienda. Cuando nos casamos, Jane estudiaba en el Westfield College de Londres, al que tenía que acudir durante la semana. Eso suponía la necesidad de hallar un sitio en donde yo pudiera arreglarme solo y que fuese céntrico, porque no era capaz de andar mucho.

Pregunté en el colegio si podían ayudarme, pero el tesorero me dijo que la política de la institución vedaba la ayuda a los becarios en asuntos de vivienda.

Solicitamos entonces alquilar un departamento en unos edificios en construcción en la zona comercial (años más tarde supe que eran en realidad del colegio).

Cuando regresamos a Cambridge tras nuestro verano en América, no estaban terminados todavía. Como gran concesión, el tesorero nos ofreció una habitación en una residencia para graduados, diciéndonos: "Normalmente cobramos doce chelines y seis peniques diarios por esa habitación, pero como ustedes son dos, les cobraré veinticinco chelines".

Sólo estuvimos allí tres noches. Luego encontramos una casita a menos de cien metros de mi departamento de la universidad.

Pertenecía a otro colegio, que la había alquilado a uno de sus becarios, que se había trasladado a los suburbios y nos la subarrendó por los tres meses que quedaban de alquiler. Durante ese tiempo hallamos otra casa vacía en la misma calle. Un vecino llamó a la propietaria, que vivía en Dorset, y le dijo que le parecía un escándalo que la casa estuviese desocupada cuando había jóvenes que necesitaban vivienda; así que nos la alquiló.

Después de vivir allí durante varios años, quisimos comprarla y solicitamos de mi colegio una hipoteca. Estudiaron la cuestión y decidieron que el riesgo no era recomendable; al final, obtuvimos la hipoteca de una inmobiliaria y mis padres completaron la suma.

Estuvimos allí cuatro años hasta que se me hizo demasiado difícil utilizar la escalera. Para entonces el colegio me apreciaba más y había cambiado de tesorero.

Nos ofrecieron una vivienda de planta baja en una casa de su propiedad. Me convenía porque las habitaciones eran grandes y las puertas anchas. Estaba suficientemente céntrica para poder ir en la silla de ruedas eléctrica hasta mi departamento de la universidad o al colegio. Era también ideal para nuestros tres hijos, porque estaba rodeada de jardín cuidado por personal del colegio.

Hasta 1974 pude comer, acostarme y levantarme solo. Jane consiguió atenderme y criar a dos hijos sin ayuda adicional. Pero después las cosas empeoraron, así que tuvimos que admitir en casa a uno de los estudiantes que investigaba conmigo, quien, a cambio de alojamiento gratis y de las atenciones pertinentes, me ayudaba a levantarme y acostarme.

En 1980 pasamos a depender de un sistema de enfermeras municipales y particulares que venían una hora o dos por la mañana y por la noche, y de este modo continuamos hasta que en 1985 contraje una neumonía. Hube de sufrir una traqueotomía y a partir de entonces necesité asistencia durante las veinticuatro horas del día, financiada por subvenciones de varias fundaciones.

Antes de la operación, mi voz fue volviéndose cada vez más confusa, hasta el punto de que sólo podían entenderme quienes me conocían bien, pero al menos era capaz de comunicarme. Redactaba trabajos científicos que dictaba a una secretaria, e impartía seminarios mediante un intérprete que repetía con claridad mis palabras. La traqueotomía me privó por completo del habla.

Durante un tiempo mi único medio de expresión consistió en deletrear las palabras, alzando las cejas cuando alguien señalaba la letra correcta en un alfabeto. Es verdaderamente difícil llevar una conversación de ese modo y mucho más redactar un trabajo científico.

Pero un experto en ordenadores de California, Walt Woltosz, se enteró de mi situación y me envió un programa informático llamado Equalizer, que me permitía seleccionar en la pantalla palabras de una serie de menús, oprimiendo manualmente un conmutador.

Pero un experto en ordenadores de California, Walt Woltosz, se enteró de mi situación y me envió un programa informático llamado Equalizer, que me permitía seleccionar en la pantalla palabras de una serie de menús, oprimiendo manualmente un conmutador.

El programa podía ser asimismo controlado con un gesto de la cabeza o un movimiento ocular. Una vez determinado lo que deseaba decir, lo enviaba a un sintetizador de la voz.

Al principio me limitaba a utilizar el programa Equalizer en una computadora de mesa, luego David Masón, de Cambridge Adaptative Communications, acopló a mi silla de ruedas una pequeña computadora personal y un sintetizador de voz.

Este sistema me permite comunicarme mucho mejor que antes; consigo elaborar hasta quince palabras por minuto y puedo expresar lo que he escrito o guardarlo en disco, luego lo imprimo o lo llamo y me comunico frase por frase.

Mediante este sistema he escrito dos libros y diversos trabajos científicos, asimismo he pronunciado cierto número de charlas científicas y de divulgación, que fueron bien captadas, en gran parte gracias a la calidad del sintetizador de voz, fabricado por Speech Plus.

La propia voz es muy importante. Si resulta ininteligible, es probable que la gente te trate como si fueras un deficiente mental. Este sintetizador es con mucho el mejor que he oído porque varía la entonación y no habla como un robot. El único inconveniente es que me da un acento norteamericano, pero ya me siento identificado con esa voz. No querría cambiarla aunque me ofreciesen una con acento británico porque me parecería haberme convertido en una persona diferente.

He padecido durante casi toda mi vida de adulto una enfermedad de las neuronas motrices. Pero eso no me ha impedido tener una familia maravillosa y alcanzar el éxito en mi trabajo. Y ello gracias a la ayuda que recibí de mi esposa, de mis hijos y de un gran número de personas e instituciones.

Tuve la suerte de que mi afección progresase más lentamente de lo que es habitual. Me permite entender que jamás hay que perder la esperanza.

0 comentarios:

Publicar un comentario